荒尾梨の成長を支えている木とは

梨の生産には農薬が欠かせませんが

その農薬を最大限に抑え

食べる人の安心安全を考えた梨を作っている農家の方がいます。

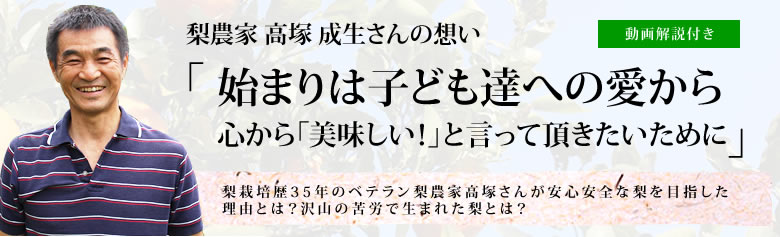

荒尾市の梨農家、高塚成生(たかつか・なりお)さんです。

熊本県荒尾市は、梨産地として100年以上の歴史を誇る全国でも有数の梨産地です。

高塚さんの親御さんはその荒尾市で梨農園を営んでいました。

そして高塚さんは、35年前にその農園を継ぎました。

高塚さんが独自で編み出した農薬を最大限に抑えた栽培方法と

高塚さんの農園を支えている豊かな自然環境についてご紹介します。

荒尾梨栽培において農薬を最小限に抑えて作っている高塚さん

高塚さんには、農園を継いだ当初から変わらない強い想いがあります。

それは『誰もが安心して食べられる梨を作りたい』という想いです。

高塚さんは、お子さんがアレルギー体質でした。

そのため、農薬などの化学合成物質の使用には、健康被害の懸念を抱いていました。

梨作りに農薬は欠かせません。

農薬を使用しないと、実が病気に感染したり、虫が大発生してしまい収量が激減するのです。

しかし、農薬は体に無害とは決していえません。

高塚さんは、農薬を使わない栽培方法を実現するべく試行錯誤しました。

しかし、落葉果樹である梨の無農薬栽培は非常に難しく

これまでたくさんの梨の樹を枯らしてきました。

そして、農薬の完全不使用は難しかったのですが

願い年月をかけ、最大限に抑えた栽培方法を編み出すことに成功しました。

荒尾梨の木を支えているクヌギの葉

高塚さんの梨園の地面には、たくさんのクヌギの木の葉が敷き詰められています。

このクヌギの木、どのような木がご存知でしょうか。

クヌギはブナ科の落葉樹で、実はおなじみのドングリです。

幹の一部から樹液が染み出るため、夏には多くの生き物の住処になります。

里山や雑木林、公園など、意外に多くの身近な場所に植えられています。

クヌギは成長が早く、木材としても利用可能です。

昔から農村部では重宝されてきました。

硬い材質を生かして、建築材や車両、船舶の木材として利用されてきたのです。

また、染め物の染料としても利用されてきました。

媒染の方法によって色は変化し、綺麗な薄茶色、茶色、黒色になります 。

荒尾梨はクヌギの葉の腐葉土によって瑞々しくなる!

クヌギの葉は、落ちるとそのまま腐葉土としても活用できます。

梨は、土の性質によって味に影響が出やすい果物です。

そのため、常に新鮮な土壌を保たなければならず、細やかな管理が必要です。

高塚さんの農園では、冬期にこのクヌギの葉を梨園に敷き詰め

落葉樹林と同じ土壌環境を農園に創り出しています。

この環境作りこそが、高塚さんの農園の最大の特徴です。

梨園に降り注いだ雨は、クヌギの葉の腐葉土を通り

ミネラルが豊富な“森の雫“となって 梨の瑞々しい果汁を作り出す水分となるのです。

ミネラルをたっぷり含む水はけの良い土壌は梨の栽培に最も適しており

香りの豊かな梨を作るための秘訣でもあります。

高塚さんが作った梨は

高塚さんの名前にちなんで成生梨(せいじょうなし)と名付けられました。

成生梨の特徴は、慣行栽培のものとは違う「甘味の質」が異なる点にあります。

通常、甘味を増すために肥料を使用しますが、成生梨では、肥料を一切使用しません。

梨が生き生きと育つように、落葉樹林と同じ土壌環境を作っているのみで

梨の木自身が創り出す梨本来の甘みとなっているのです。

成生梨は、糖度13度以上のものを厳選してお届けしています。

一度食べたら忘れられないその美味しさに魅かれる人も多く、リピーターの多い梨です。

その見栄えする大きさが贈答品としても最適で、多くの方に喜ばれています。

大切な人に食べてもらいたい!という想いと一緒にお届けしています。

私たち「ナチュラルスタイル」は自然栽培の現状や考え方を広く知ってほしいと思っています。

今回の記事が参考になりましたら、ご自由にこの記事をシェアー下さい。

【参照元】荒尾梨の成長を支えている木とは

成生梨|安心安全な荒尾梨(豊水・新高ジャンボ梨)つくりにこだわる理由

成生梨|安心安全な荒尾梨(豊水・新高ジャンボ梨)つくりにこだわる理由 村上和喜の自然栽培みかんのきっかけと歴史

村上和喜の自然栽培みかんのきっかけと歴史 自然栽培不知火の難しさと気づき

自然栽培不知火の難しさと気づき